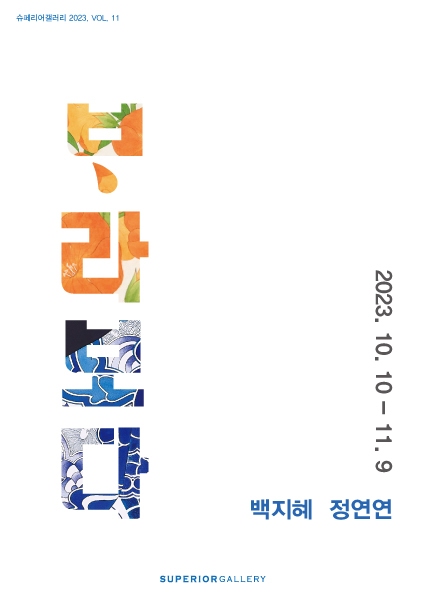

- 10월 10일~11월 9일-백지혜, 정연연 2인전

|

||

지난여름, 불특정 다수를 향해 벌인 이상동기 범죄와 칼부림 예고라는 뜻밖의 소식은 불볕더위가 무색할 만큼 우리의 간담을 서늘하게 했다. 그동안 뉴스로만 접했던 먼나라의 차별과 불평등으로 인한 범죄를 피부로 실감케 하는 사건이었다. 이와 더불어 최근 불평과 차별에 관해 제 목소리를 내려는 움직임도 부쩍 많아졌다. 그 과정에선 갈등을 심화시키고 혐오라는 감정의 골을 만들어내기도 했다. 그럼에도 분명한 것은 이 문제를 모른 체할 수만은 없다는 것이다. 불편한 과정을 겪을까 모른 체하면 더 많은 갈등이 표출될 것이고 이는 상황을 악화시킬 것이다. 이 문제를 지속적으로 논의하고 해법을 찾아가기 위해서라도 그 과정이 평화로운 방향으로 진행되어야 한다. 그리고 그 방향에 대한 제언으로 차이와 차별에 대한 특별한 시선을 가지고 있는 작가 2인의 전시를 마련해 본다.

따사로운 햇살을 머금은 듯, 순박한 표정의 한 소녀가 꽃을 마주하고 있다. 인물이 들어간 그림은 어떻게라도 튀어야 한다는 요즘 작품들 사이에서 은은하기만 한 이 작품에 홀린 듯 시선이 간다. 어디 하나 익숙하지 않은 것 없는 편안한 선들을 따라가다 보니 유난히 맑은 볼빛에서 눈이 머문다. 이 소녀의 볼빛은 단연코 본적 없는 것이다.

|

||

| 백지혜_위로의 정원_비단에채색_75x50cm_2023 | ||

백지혜는 전통 채색화 특히 초상화를 논할 때 빠질 수 없는 연구자이자 예술가이다. 17세기 후반부터 서양화법이 유입되었지만 ‘정신이 형상에 깃든다’라는 당시의 초상화에 대한 생각은 서양양식을 주체적이고 선택적으로 수용하기에 이른다. 때문에 투명한 비단에 배채와 선염법 등으로 인물의 곧고 맑은 성정을 담아내는 독창적인 얼굴표현법은 지금까지도 서양의 그것과는 다른, 조선시대 초상화 표현의 백미로 손꼽힌다. 백지혜는 이러한 조선시대 초상화를 오랜 시간 연구하고 체득하여 자신의 작품으로 녹여내고 있다. 매우 흥미로운 점은 작가는 투명하고 맑은 얼굴표현을 ‘소녀’라는 대상에 대입시켰다는 것이다. 남성중심의 가부장적인 시대에, 대부분 최고위층 남성을 위한 그림이었던 전통 초상화를 ‘소녀’라는 대조적인 인물로 표현함은 다분히 작가의 의도가 엿보이는 부분이다. 이는 전통 초상화 기법을 현대 인물화에 적용하면서 그것의 가장 두드러진 특징인 맑은 피부표현을 ‘여성적 감수성’을 드려내는 수단으로 사용한 것이다. 한편 그림 속 소녀는 작가의 감정적 자아이기도 하다. 작가는 일상에서 느끼는 여러 감정들을 소녀의 표정과 몸짓 속에 투영한다. 즉, 여성적 감수성의 집약체라 할 수 있는 소녀라는 대상은 감정의 주체로서 작가를 대변하고 있는 것이다.

백지혜는 남성 특권층의 전유물이었던 전통초상화라는 형식에 여성적 감수성을 녹여 ‘진채소녀화’를 탄생시켰다. 그리고 소녀 특유의 밝고 솔직한 어조로 전통채색화를 그리는 여성 작가로서의 목소리를 내고 있다.

|

||

| 정연연_HARSH_캔버스 위 수채, 혼합재료_135x88cm_2023_3 | ||

작가 정연연은 줄곧 여성의 목소리로 여성차별 문제 혹은 사회가 해결해야 할 보편적인 상식 등에 대해 이야기 해 왔다. 비슷한 주제를 이야기하는 다른 작가의 작품 속에선 작품 속 여성은 대게 작가 자신이거나 혹은 여성의 다수성을 대변하는 인물이다. 하지만 정연연의 작품 속에선 이 인물들은 등장하지 않는다. 한 여성이 마치 무대 위에 서있는 사람처럼 자세를 취하고 정면을 응시한다. 익명의 그녀는 다른 이들의 시선을 많이 의식하고 있는 듯 하다. 뇌쇄적인 눈빛, 요염한 몸짓, 화려한 치장……. 이 여성은 ‘여성의 다수성’이 보단 여성의 공격 대상에 가깝다. 더구나 이 작품 속에선 작가의 모습도 보이지 않는다. 오히려 작가는 작품에 동화되지 않는 타자의 위치를 유지하고 있다.

수수께끼 같은 정연연의 작품을 읽어 낼 수 있는 단서는 원색적인 색깔, 여러 모양의 패턴 그리고 작품 곳곳에서 발견되는 드로잉이다. 그것들은 관람자로 하여금 작품에 말을 건네게 한다. 그리고 이것이 정연연이 준비한 무대의 시작이다. 즉 정연연의 작품은 열린 구조로 된 무대이다. 작품 속 여성은 이 무대 위에서 관객에게 말을 건네고 연기하는 정연연의 페르소나이다. 이 인물은 수많은 익명의 시선을 받기 위해 화려하게 꾸며야 하는 상품화된 여성으로 표현되었다. 이들은 많은 이의 동경이 대상이 되기도 하고 동시에 익명의 사람들의 욕받이가 되는 이율배반적인 성격을 지닌다. 더불어 이들은 여성성을 강요받으며 살아가는 우리시대 여성들의 단면을 극단적으로 보여주고 있다. 한편 작품 속 색깔, 패턴, 드로잉은 무대의 조연이면서 타자이다. 그리고 그것은 작가의 역할이기도 하다. 어떤 사건에서 타자의 존재는 객관화의 잣대가 된다. 또 이것은 서로 다른 것이 직접 마주했을 때 낯설음의 마찰을 줄이는 완충재가 되기도 한다. 결국 작가는 무대 안 장치들로 직접적인 목소리를 내지 않으면서 관람자와 작품이 대화를 부드럽게 지속할 수 있게끔 만든다. 이를 통해 작가는 타자의 시선으로 여성의 사회적 현실을 객관적으로 바라보려는 것이다.

정연연의 이번 무대는 전통적 남성 권위의 색상, 클래식 블루로 감싼 ‘Harsh’라는 작품에서 끝을 맺는다. 오랜 시간 전통이라는 이름으로 남성적 미감을 표현해 온 클래식 블루는 사실아침의 여명, 새로운 세상이 열릴 때 만들어지는 평화로운 자연의 색상이다. 작가는 이 작품을 통해 차별로 쌓은 담들이 무너지고 평화의 시간이 열리기를 바라는 마음을 담아낸 것이다.

인물화 작업은 바라보기의 끝없는 반복이다. 끝임 없이 바라보고 그리다 보면 어느새 인물에 더 많은 애정이 생기고 비로써 그 인물을 바로 보게 된다. 그때부턴 새로운 ’바라보기‘,’무언가를 바꿀 수 있다는 기대나 희망의 바라보기‘가 시작된다. 백지혜, 정연연 두 작가는 이렇듯 인물화 작업을 통한 끝없는 바라보기로 조용히 차별의 경계를 허물고 희망을 찾아 가고 있는 것이다. 두 작가만의 특별한 바라보기를 볼 수 있는 이번 전시는 11월 9일까지 슈페리어갤러리에서 진행된다

강남신문 kangnamnews@hanmail.net